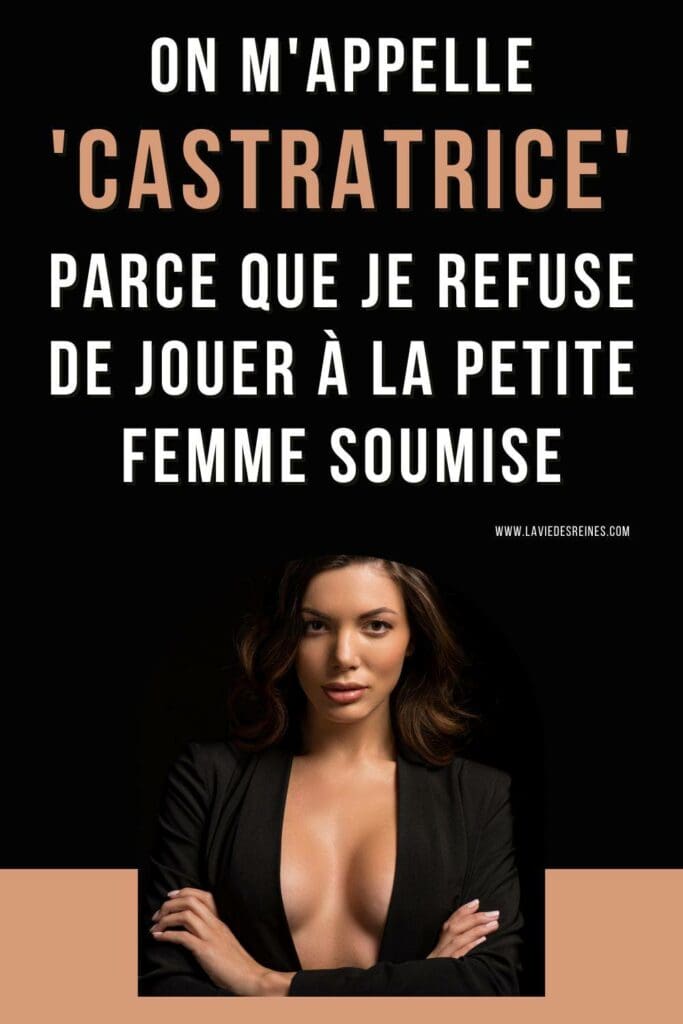

Ce mot fige l’atmosphère chaque fois qu’on le lance, tel un couperet qui tranche net toute discussion. « Castratrice ».

L’accusation fuse dès que j’exprime une opinion ferme, que je défends mes positions avec conviction ou que je refuse simplement de m’effacer pour faire de la place.

On me le jette à la figure comme une insulte ultime, une marque d’infamie réservée aux femmes qui osent occuper l’espace qui leur revient de droit.

Cette étiquette, chargée de siècles de peur masculine et de fantasmes misogynes, ne vise qu’à punir celles qui dérogent audacieusement aux rôles de genre traditionnels.

Derrière ce qualificatif se cache une angoisse ancestrale face à la femme intégrale, puissante, libre et souveraine de son existence.

Il est grand temps de démonter les rouages de cette insulte patriarcale, d’en révéler les mécanismes pernicieux et les conséquences sociales dévastatrices.

Nous devons comprendre pourquoi, en réalité, ce terme en dit bien plus long sur les insécurités de ceux qui le prononcent que sur le caractère de celles qui le reçoivent.

L’insulte comme outil de contrôle social

L’accusation de « castratrice » fonctionne avec une redoutable efficacité comme un rappel à l’ordre genré des plus brutaux.

Elle constitue un outil de régulation sociale destiné à maintenir les femmes dans un cadre comportemental étriqué, soigneusement défini par et pour le patriarcat.

Dès qu’une femme ose franchir les limites invisibles de la « féminité acceptable », cette épithète punitive sort de son arsenal rhétorique.

Prenons l’exemple concret d’une réunion de travail où je défends mon budget avec une fermeté qui ne plaît pas.

Mon directeur financier, habitué à des collaboratrices plus conciliantes, me regarde avec une incrédulité teintée d’agacement.

Plus tard, j’apprends par un collègue bien intentionné que mon attitude a été qualifiée en aparté de « castratrice ».

Le message est pourtant d’une clarté cristalline : ma place n’est pas de contredire avec autant d’assurance, encore moins d’imposer ma vision des choses avec une telle détermination.

Cette dynamique se reproduit immanquablement dans la sphère privée.

Lorsque j’ai refusé de suivre mon conjoint dans une autre ville pour sa carrière, priorisant la mienne pour la première fois, le qualificatif est revenu, murmuré cette fois par sa famille.

« Elle lui coupe les ailes », « Elle ne le laisse pas être un homme ».

L’insulte opère comme un frein psychologique, une mise en garde contre les dangers de l’affirmation de soi au féminin.

Elle rappelle constamment que l’autorité féminine reste suspecte, que le leadership des femmes est perçu comme une usurpation plutôt que comme une compétence.

Chaque fois que ce mot est prononcé, il tente de ramener la femme qui ose à sa « juste place » : seconde, silencieuse et soumise.

La peur de la femme qui dit « non »

Le rejet franc et catégorique de la soumission dérange profondément, car il remet en cause un ordre établi depuis des millénaires.

Une femme qui refuse obstinément de se plier aux attentes traditionnelles devient immédiatement une menace pour l’écosystème patriarcal.

Son « non » retentit comme une déclaration de guerre contre les privilèges masculins, son affirmation de soi comme une agression personnelle.

Cette réaction épidermique trahit une incapacité profonde à concevoir des relations interpersonnelles fondées sur l’égalité véritable et le respect mutuel.

Observons la réaction de mon dernier partenaire lorsque j’ai initié une conversation sérieuse sur nos projets d’avenir.

Exprimer mes attentes clairement, sans détours ni faux-fuyant, a provoqué chez lui un profond malaise.

Mon refus de jouer à la femme-enfant qui s’en remet à la sagesse masculine était comme une attaque frontale contre sa virilité.

Il ne comprenait pas que je ne cherchais pas à le dominer, mais simplement à construire avec lui un partenariat entre adultes consentants.

Cette peur panique de la femme qui pense par elle-même et qui agit en conséquence se manifeste dans toutes les sphères de la vie.

Dans le milieu professionnel, lorsque je négocie mon salaire avec assurance, on me trouve « agressive ».

Dans le cercle familial, lorsque j’organise les réunions selon mes disponibilités, on me trouve « autoritaire ».

Même dans l’intimité, lorsque j’exprime mes désirs sans fausse pudeur, on me trouve « effrayante ».

Cette terreur collective devant la femme entière et autonome révèle la fragilité d’un système qui ne peut survivre qu’en maintenant la moitié de l’humanité dans un état de subordination volontaire.

Le véritable problème n’est pas notre prétendue volonté de « castration », mais bien l’effondrement annoncé de leur confortable domination.

Réappropriation et résistance face à l’opprobre

Plutôt que de se laisser intimider par cette accusation infamante, un nombre croissant de femmes choisissent aujourd’hui de retourner l’insulte comme un gant.

Cette stratégie de résistance active et fière désamorce le pouvoir blessant du terme et le transforme en un étendard de libération.

Se dire « castratrice », c’est afficher ouvertement son refus catégorique de la soumission, revendiquer haut et fort son droit légitime à l’autorité personnelle et à l’égalité réelle.

Cette réappropriation linguistique marque un tournant décisif dans le combat féministe contemporain : la fin de la patience politique des femmes face aux diktats étouffants de la féminité traditionnelle.

Je me souviens du jour où, excédée par les quolibets masculins lors d’une réunion de copropriété, j’ai assumé pleinement ce qualificatif.

« Si défendre mon point de vue avec des arguments solides fait de moi une castratrice, alors oui, je l’assume complètement ! »

La stupéfaction dans la pièce était palpable.

En retournant l’insulte contre ceux qui la proféraient, je leur avais subtilement volé leur arme favorite.

Cette posture revendicatrice s’observe désormais partout : sur les réseaux sociaux où des milliers de femmes partagent leurs expériences sous le hashtag #AssumeTaCastrance, dans les entreprises où des dirigeantes refusent d’adoucir leur ton pour rassurer les egos masculins, dans les foyers où des épouses exigent des relations conjugales équitables.

Cette fière rébellion linguistique ne cherche pas à nier notre puissance, mais au contraire à la célébrer dans toute son ampleur.

Elle signifie clairement que nous préférons être craintes pour notre force que méprisées pour notre faiblesse, respectées pour notre intégrité qu’aimées conditionnellement pour notre docilité.

La « castratrice » n’est finalement que la femme qui refuse de se couper elle-même pour convenir à un monde qui a peur de sa pleine mesure.

Conclusion

L’accusation récurrente de « castratrice » en dit long sur les résistances opiniâtres qui persistent face à l’émancipation inéluctable des femmes.

Loin de constituer une insulte légitime, ce terme devrait être porté comme un badge d’honneur par toutes celles qui refusent courageusement de se soumettre aux archaïsmes patriarcaux.

Il symbolise le combat quotidien de millions de femmes qui osent préférer le respect à la popularité, l’authenticité à la convenance, l’intégrité à l’obéissance.

Le véritable problème de société n’est pas la prétendue « castration » symbolique des hommes, mais bien le refus obstiné d’accepter des femmes entières, complexes, ambitieuses et libres.

Chaque fois qu’on me traite de castratrice, je comprends que j’ai touché le point, que j’ai déplacé une frontière invisible, que j’ai contribué à élargir le champ des possibles pour toutes les femmes.

Continuons donc à être castratrices, si cela signifie exister pleinement, parler franchement et refuser de nous faire petites pour que les autres se sentent grands.

Notre prétendue « castration » n’est en réalité que la juste revendication de notre humanité complète, sans concession ni compromis.

À lire aussi : Femme soumise, apprécier la domination ou reprendre le dessus ?

Pourquoi mettre un terme à une relation peut être la meilleure chose pour vous

Il s’est avéré que le Prince charmant n’était en fait rien d’autre qu’une définition plutôt fidèle du psychopathe. Voilà ce qui t’attend si tu restes dans une relation amoureuse avec un homme toxique!